ニュース

| 2025年度バスケットボール女子日本代表チーム セレクションキャンプ 参加メンバー発表 | 一覧へ | 「3×3 JAPAN TOUR 2025」5/10 (土) 開催分 [CHALLENGE] カテゴリー (U12) 中止のお知らせ |

「2024年度バスケットボール授業研究会」開催報告

「2024年度バスケットボール授業研究会」開催報告

2025年5月10日

去る3月16日に開催された「2024年度バスケットボール授業研究会」。今回も多くの皆様にご参加いただき、有意義な勉強会となった

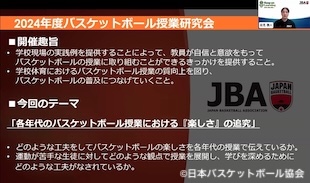

当協会 (JBA) では、2025年 3 月16日 (日) に、オンラインでの「2024年度バスケットボール授業研究会」を開催しました。この研究会は、学校現場での授業実践例を提供することによって、教員が自信と意欲をもってバスケットボールの授業に取り組むことができるきっかけを提供することを目的として、継続開催してきたものです。

2024年度は「各年代のバスケットボール授業における『楽しさ』の追究」を大テーマとして、授業内でどのような工夫をしてバスケットボールの楽しさを伝えているかについて、小学校から大学までの各年代で指導されている先生方に発表いただきました。また、今回の発表者の多くはバスケットボールが専門ではない教員の方々であり、運動が苦手な生徒に対してどのような観点で授業を展開し、学びを深めるためにどのような工夫をされているかをご紹介いただきました。

小学校での授業について「小学生の発達段階に合わせたバスケットボールにつながるゴール型ゲームの実践」をテーマとして、北浦佑基先生 (群馬県 / 群馬大学共同教育学部附属小学校) に発表いただきました。体育の本質的意義から多くの授業動画を交えた現場での工夫をご紹介いただき、ご自身が指導している児童への関わり方や導き方など、多くの知見をご提供いただきました。

中学校での授業については「誰一人取り残さない保健体育の授業-バスケットボールの実践を通して-」をテーマとして、山田兼世先生 (静岡県 / 御殿場市立御殿場中学校)に発表いただきました。「教師、指導者は環境のデザイナー」と表現されおり、目当て (ゴール) に応じた課題の環境設定を柔軟かつ発展的に実施することで、誰一人取り残さない授業の実践例についてご紹介いただきました。

高等学校での授業については「ゲーム中心の指導アプローチを活用した楽しく学びを深める授業実践」をテーマとして、瀬和真一郎先生 (千葉県 / 松戸市立松戸高等学校) に発表いただきました。GBA (ゲーム中心の指導アプローチ) や AAR サイクル (学びを深める振り返り) の組み合わせ、そして対話型 AI を用いた振り返りの実践など、先進的な取り組みについて解説していただきました。

さらに大学での授業については「効率的なシュートを考える大学授業の実践」をテーマとして、祝原豊 (静岡大学 / グローバル共創科学部) に発表いただきました。大学生の体力特性や大学の授業実態に応じた工夫や、シュート練習を土台とした学生の能動性を高める授業実践について、具体的な練習メニューも含めてご紹介いただきました。

総合討論では、飯田祥明先生 (南山大学) をファシリテーターとして各先生方の発表を振り返りながら、参加者からの「モチベーションが違う生徒に対してどのようにアプローチしているか」などの質問に対して、発表者の先生方からご意見を伺いました。

研究会を視聴した参加者からアンケートでは、

・「専門ではないからこそ競技の特性を理解し、楽しめるようにという思いが明確に見られ、大変勉強になった」

・「スポーツが苦手という子どもたちへのアプローチがとても参考になった」

・「ゲーム中心の指導や、どのように評価するのか、その工夫や声かけだけで楽しさが変化することに感心した」

といった声が寄せられました。

下記のリンクより、本研究会の動画を確認することができますので、指導者の方のみならず、プレーヤー・学生・保護者の皆さまなど、多くの方々にご覧いただき、指導現場や今後の活動の参考にしていただきたいと思います。

(下記の関連リンクの「学びの情報コンテンツ」からは、当日資料も閲覧することができます)